손 저림이 처음 생겼을 때,

대부분은 수술이라는 단어를 떠올리지 않습니다.

“좀 쉬면 괜찮아지겠지.”

“검사까진 안 해도 되겠지.”

“수술은 너무 극단적인 선택 아닌가?”

저 역시 그랬습니다.

하지만 어느 순간부터는

‘낫지 않는 증상’보다

‘버티는 시간’이 더 힘들어졌습니다.

이 글은 손 저림을 겪는 환자 입장에서

수술을 고민하게 되는 기준을

체크리스트 형태로 정리한 글입니다.

수술을 권하는 글이 아니라,

결정을 고민하게 되는 지점을 정리합니다.

1. 손 저림이 ‘익숙해졌다’는 느낌이 들 때

가장 위험한 신호는 통증이 심해질 때가 아니라, 불편함에 익숙해질 때였습니다.

- 저린 상태가 기본값이 됐다

- “원래 이 정도는 그렇지”라고 넘긴다

- 저림이 없는 순간을 더 이상 기대하지 않는다

이 단계에서는 몸이 아니라 마음이 먼저 포기하고 있었습니다.

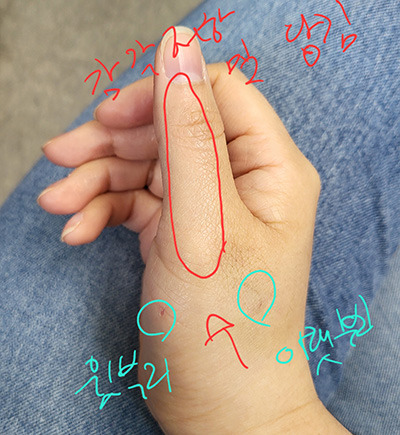

2. 통증보다 ‘기능 저하’가 먼저 느껴질 때

수술을 고민하게 만든 건 극심한 통증이 아니었습니다.

- 젓가락질이 어색해진다

- 작은 단추 채우기가 불편하다

- 키보드 입력이 느려진다

- 손에 힘이 빠지는 느낌이 든다

이때 깨달았습니다.

통증은 참을 수 있어도, 기능 저하는 삶의 질을 직접 건드린다는 것을요.

3. 보존치료가 ‘버티기’로 바뀌었을 때

약물치료, 물리치료, 주사치료는 분명 의미가 있었습니다.

문제는 효과의 방향이었습니다.

- 잠깐 좋아졌다가 다시 돌아온다

- 치료 간격이 점점 짧아진다

- 치료 효과를 기대하기보다

“조금만 덜 아프면 다행”이 된다

이 시점부터는 치료가 아니라 시간을 사는 느낌이 들었습니다.

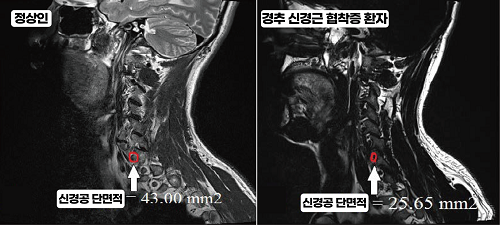

4. MRI 결과와 현재 증상이 맞아떨어질 때

MRI 결과를 처음 봤을 때는 무섭기보다 낯설었습니다.

하지만 시간이 지나며 한 가지가 분명해졌습니다.

- MRI에 나온 위치

- 내가 느끼는 저림의 위치

- 불편한 손과 손가락

이 세 가지가 점점 정확히 겹치기 시작했습니다.

이때부터 MRI는 종이가 아니라 거울처럼 느껴졌습니다.

5. ‘조금 더 두고 보자’는 말이 위로가 안 될 때

의사의 말보다, 스스로의 마음이 더 중요해지는 순간이 옵니다.

- “조금 더 두고 봅시다”라는 말이

더 이상 위로가 되지 않는다 - 지금 상태로 몇 달을 더 버틸 자신이 없다

- 이 상태가 고착될까 봐 두렵다

이건 성급함이 아니라, 현실적인 판단에 가까웠습니다.

6. 수술을 떠올리는 순간, 감정이 먼저 무너질 때

수술을 고민하는 순간은 이성보다 감정이 먼저 흔들립니다.

- 혹시 실패하면 어쩌나

- 다시 예전으로 돌아갈 수 있을까

- 이 선택을 후회하지 않을까

하지만 그 불안 속에서도 한 가지 질문은 계속 떠올랐습니다.

“지금 이 상태로 살아가는 건 괜찮은가?”

7. 환자 입장에서 정리한 ‘수술 고민 체크리스트’

아래 항목 중 여러 개가 동시에 해당된다면,

수술이라는 선택을 한 번쯤은 진지하게 고민해볼 시점이라고 느꼈습니다.

- 손 저림이 일상이 되었다

- 감각 둔함이나 힘 빠짐이 있다

- 보존치료 효과가 점점 줄어든다

- MRI 소견과 증상이 일치한다

- 버티는 시간이 삶을 잠식한다

- 이 상태가 계속될까 봐 불안하다

이 체크리스트는 수술을 결정하라는 신호가 아니라,

결정을 미룰 수 있는지 점검하는 기준입니다.

8. 수술은 ‘도망’이 아니라 ‘선택’이었다

수술을 고민하게 된 건 더 이상 도망치고 싶어서가 아니었습니다.

오히려 반대였습니다.

지금의 삶을 지키기 위한 선택이었습니다.

수술은 패배가 아니라, 다른 가능성을 선택하는 행위일 수 있습니다.

9. 이 글을 읽고 다음으로 이어질 이야기

수술을 고민하게 되면 자연스럽게 이런 질문이 이어집니다.

- 수술을 결정하게 된 결정적 이유는 무엇이었을까?

- 수술 전, 반드시 확인해야 할 것은 무엇일까?

- 수술 이후의 회복은 현실적으로 어떨까?

이 이야기는

다음 글에서 이어서 정리해 보겠습니다.